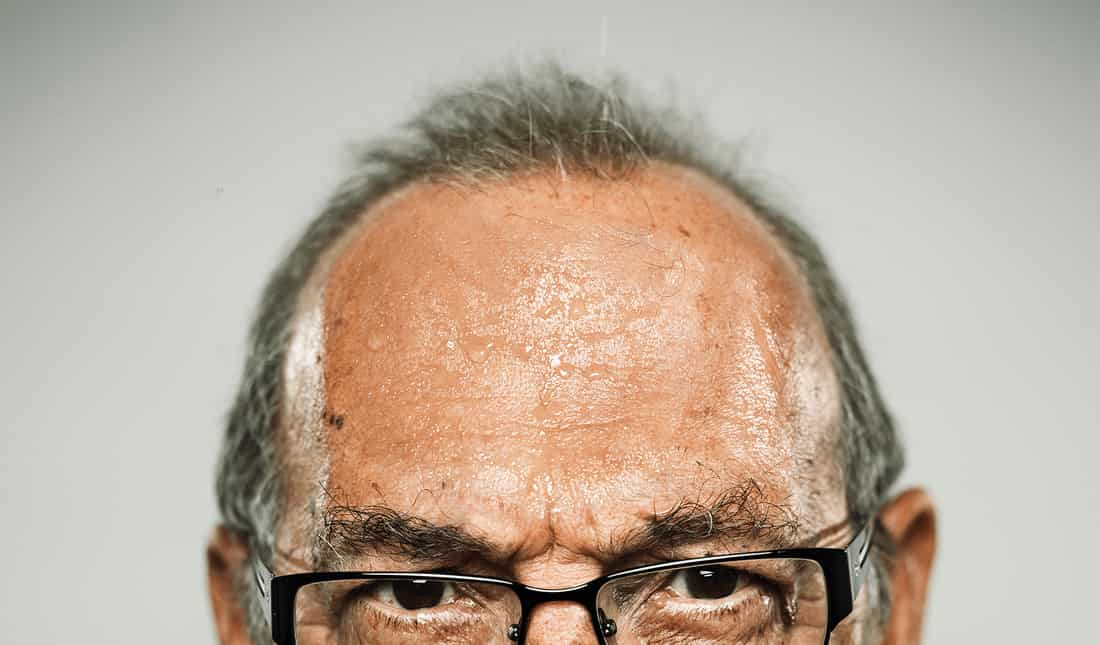

Grand témoin

« Oui, le mouvement #Metoo a fait évoluer les mentalités en France »

Huit ans après le début du mouvement #MeToo et la libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles envers les femmes, les comportements et les perceptions ont-ils évolué ?

À l’occasion de la 2e édition de notre baromètre de l’optimisme, Laure Brouillot, directrice associée de l’agence La Suite and Co, et Arnaud Zegierman, co-fondateur de l’institut Viavoice dressent le bilan des avancées et du chemin qu’il nous reste à parcourir.

Peut-on parler d’une véritable prise de conscience de la société française huit ans après le lancement du mouvement #MeToo ?

Arnaud Zegierman : Oui, il y a eu un vrai basculement. 37% de la population a pris conscience des enjeux liés au sexisme. Cela représente plus d’un tiers des Français, ce qui est considérable. Ce chiffre passe à 46% chez les moins de 35 ans. Dans l’opinion, il y a un « avant » et un « après » #MeToo, sans ambiguïté.

« Dans l’opinion, il y a un “avant” et un “après” #MeToo »

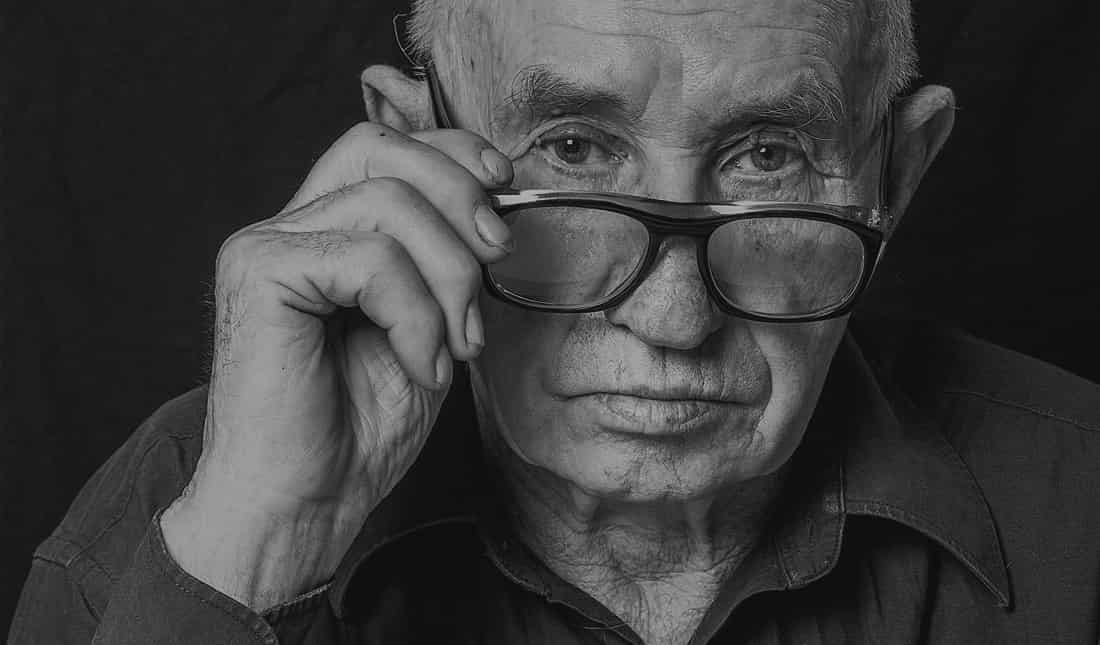

Arnaud Zegierman

Cette prise de conscience se traduit-elle concrètement dans les comportements en entreprise ?

Laure Brouillot : Il y a du positif. Les femmes se sentent plus libres de rendre visibles les comportements inappropriés, ce qui entraîne leur diminution.

A.Z. : Effectivement, les femmes dénoncent davantage les comportements sexistes, et les hommes déclarent faire plus attention de ne pas adopter ce genre de comportement.

Cependant, pour les hommes, c’est à mettre au conditionnel car ces affirmations sont surtout déclaratives.

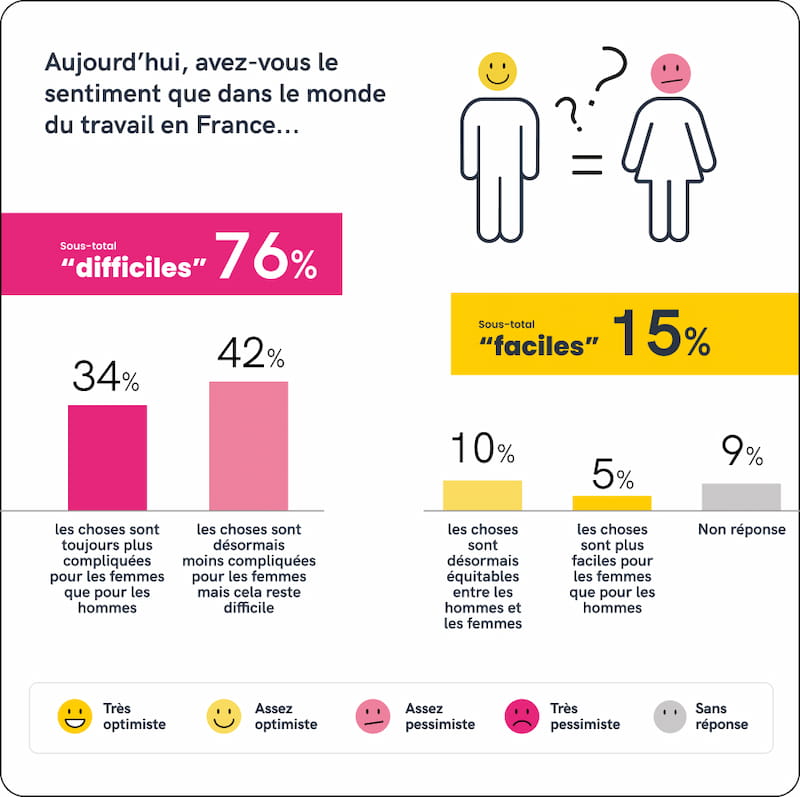

L.B. : On voit que les mentalités évoluent, mais les comportements beaucoup moins. D’ailleurs, 76% des Français estiment que les choses sont toujours plus difficiles pour les femmes que pour les hommes.

Si #MeToo a permis aux femmes de se sentir plus libres de dénoncer des comportements sexistes, seules 21% d’entre elles estiment que cela leur a permis d’être moins méfiantes et de travailler avec plus de confiance.

De même, à peine 10 % des femmes pensent qu’elles bénéficient de davantage d’opportunités professionnelles.

« Les mentalités évoluent, les comportements beaucoup moins »

Laure Brouillot

Le changement des comportements n’est donc pas aussi rapide que celui des mentalités ?

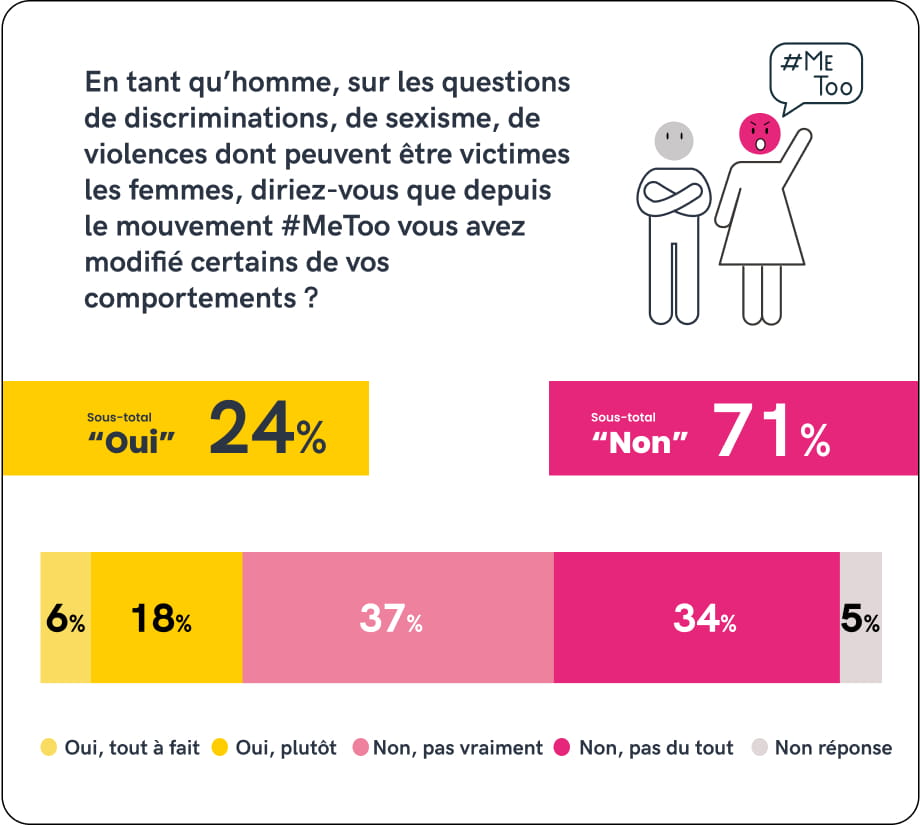

L.B. : Notre enquête révèle le gros décalage entre la prise de conscience collective et le passage à l’acte individuel. Tout le monde se dit conscient, mais pour autant, une majorité d’hommes déclare n’avoir rien changé dans leur comportement au travail.

A.Z. : Effectivement, 71% des hommes disent ne pas avoir changé leur conduite. C’est une majorité, mais cela signifie aussi qu’une grande partie d’entre eux a évolué. L’important n’est pas de raisonner en termes de majorité ou de minorité, mais plutôt en proportion de la population qui bascule.

Le mouvement #MeToo est allé très vite, il a changé les mentalités notamment chez les jeunes, mais il reste du chemin à parcourir pour qu’il se traduise en actions concrètes.

« Du chemin reste à parcourir pour que les changements de mentalités se traduisent en actions concrètes »

Arnaud Zegierman

Existe-t-il des clivages entre hommes et femmes sur ces questions ?

A.Z. : Lorsque l’on demande « êtes-vous optimistes ou pessimistes sur des projections d’avenir à propos des relations hommes / femmes, sur l’équité et l’évolution des mentalités », on observe systématiquement un écart de 10 points entre les réponses des hommes et celles des femmes, celles-ci étant moins optimistes.

L.B. : L’étude nous rend optimiste sur beaucoup d’aspects, mais cet écart de perception est inquiétant. Pour beaucoup d’hommes encore, ces problématiques passent sous les radars.

« Les mentalités évoluent, les comportements beaucoup moins »

Laure Brouillot

Quels autres résultats de l’étude vous ont particulièrement marqués ?

L.B. : Je retiens que 62% des personnes interrogées se disent optimistes quant à la qualité des relations hommes-femmes dans le futur. C’est encourageant, d’autant que cette opinion est partagée par les hommes et les femmes.

A.Z. : De mon côté, deux chiffres me semblent particulièrement révélateurs.

D’une part, 36% disent que #MeToo leur a permis de prendre conscience de comportements inadaptés, et 41% affirment voir les choses autrement depuis ce mouvement.

Cela signifie qu’il y a une prise de conscience d’environ 40% de la population sur ces sujets de discrimination et de violences. C’est un changement profond.

62% des personnes interrogées se disent optimistes quant à la qualité des relations hommes-femmes dans le futur

Face à ces constats, quel conseil donneriez-vous aux entreprises ?

A.Z. : Les entreprises doivent définir une stratégie de moyen et long terme et ne pas simplement suivre le sens du vent.

Il ne s’agit pas de se donner une image “vertueuse”, mais bien de mettre en place des politiques durables et robustes en matière d’égalité et de lutte contre le sexisme.

L.B. : Selon moi, la question de la représentation en entreprise est également déterminante.

Dans leur manière de communiquer, en interne ou à l’externe, les entreprises doivent montrer qu’elles donnent leur juste place aux femmes.

Ce n’est pas qu’une question de charte, d’engagements ou de valeurs mais bien d’image et de culture d’entreprise.

C’est aussi la représentation de l’entreprise qui fera évoluer les comportements. Un exemple simple : dans ses outils d’information (magazine interne et externe, intranet, internet réseaux sociaux…) l’entreprise doit veiller à accorder autant de visibilité aux femmes qu’aux hommes.

« Nous avons besoin de politiques durables et robustes en matière d’égalité et de lutte contre le sexisme »

Arnaud Zegierman

« C’est aussi la représentation de l’entreprise qui fera évoluer les comportements. »

Laure Brouillot

Retrouver l’ensemble des résultats de notre 2e baromètre de l’optimisme ici

Méthodologie

Les données sont issues d’interviews réalisées du 9 au 25 novembre 2024, auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 1000 personnes de 16 ans et plus, par la méthode des quotas.